Великая Отечественная война изменила облик Гомеля до неузнаваемости. Город был разрушен более чем на 50%. Больше всего досталось центру — здесь уцелело лишь несколько зданий: Дом-коммуна, дом архитектора Шабуневского на улице Пушкина, здание Русско-Азиатского банка да пара построек на Пролетарской.

Враг оставил после себя разбитые корпуса заводов и фабрик, разгромленные и сожжённые институты и школы, библиотеки, больницы и музеи. В радиусе 10 километров, вспоминают местные жители, город просматривался насквозь. О том, каким был Гомель до войны, можно узнать, если отправиться по недавно разработанному военно-патриотическому маршруту «Дорогой памяти». Мы посетили обзорную экскурсию с её автором Оксаной Лабович.

Оксана Лабович — аттестованный экскурсовод. Тема Гомеля в военные годы заинтересовала её не случайно. Говорит, здесь много личного. Дед прошёл войну, прадед пропал без вести на фронте. Как об этом можно забыть?

— 28 месяцев продолжалась оккупация Гомеля. Это был самый страшный период в его истории. Гибли люди, ломались судьбы. Но город выжил. Сегодня, прогуливаясь по его улицам, не перестаю удивляться, сколько же всего помнят эти места, — говорит историк.

Дворец Румянцевых и Паскевичей

Летом 1941 года здесь располагался штаб Центрального фронта Красной армии. Как и многие другие объекты, он был мишенью для немецких бомбардировщиков. Немцев наводили на цели сигнальщики с ракетницами, которые предварительно были заброшены с парашютами в окрестности города.

Такие диверсанты зачастую вербовались абвером (орган военной разведки и контрразведки Германской империи, Веймарской республики и нацистской Германии) из среды белоэмигрантов. Один из захваченных в плен парашютистов после короткого допроса был расстрелян и захоронен прямо в парке.

В годы оккупации немцы и их итальянские союзники устроили в парке своё кладбище. По имеющимся в итальянских архивах документам, к концу 1942 года здесь было похоронено более 100 человек. В Министерстве обороны Итальянской Республики сохранилась и схема этого воинского кладбища. Оно находилось между Петропавловским собором и дворцом Румянцевых-Паскевичей.

В Гомеле было захоронено более 3000 немцев, большинство из них в парке. Кладбище делилось на блоки, а блоки, соответственно, на ряды. В центре был установлен большой крест. Слева покоились итальянцы, справа — немцы. В 1990-е годы представители Министерства обороны Италии вывезли останки своих военнослужащих на родину.

В послевоенный период парк был восстановлен. А вот разрушенный дворец был полностью реконструирован только к 60-м.

Площадь Ленина

Современная площадь Ленина до войны выглядела совсем иначе. На месте сквера Кирилла Туровского и областного драмтеатра в начале XIX века по проекту англичанина Джона Кларка был возведён двухэтажный гостиный двор с торговыми рядами в стиле классицизма. В ночь с 13 на 14 мая 1865 года во время проведения Троицкой ярмарки начался пожар, в результате сгорели гостиный двор и соседние торговые ряды. Через некоторое время торговый комплекс был перестроен. Однако в результате бомбёжки летом 1941 года и на момент освобождения города от построек не осталось и следа.

Синагога

На пересечении Советской и Коммунаров открывается вид на площадь Труда и на дорожно-строительный колледж. Не все знают, что на его месте когда-то стояла синагога, построенная в 1833 году на средства графа Николая Румянцева.

Судьба синагоги незавидна — в начале 1920-х годов рабочие профсоюзы конфисковали её у иудейской общины и передали для нужд общественности. В помещениях синагоги разместились зал горсовета и клуб швейников. В первые месяцы войны здание было разрушено в ходе массированных бомбёжек города немецкой авиацией.

Улица Билецкого

А мы направляемся на улицу Билецкого. Раньше она называлась Миллионной (наименование указывало на аристократический, зажиточный характер проживавшего здесь населения), формировалась от небольшой площади с жилым летним домом Николая Румянцева («Охотничий домик»), застраивалась каменными домами и особняками уже в начале XIX века и направлялась в сторону улицы Пробойной (ныне Советской).

Экскурсовод обращает внимание на здание Гомельского государственного политехнического колледжа, в XIX веке здесь располагалась женская гимназия, после прихода советской власти — школа имени Коминтерна, в которой учились будущие легендарные лётчицы Полина Гельман и Галина Докутович. Сегодня их именами названы гомельские улицы. И вот почему.

Гомельчанка Галина Докутович после окончания школы и аэроклуба поступила в Московский авиационный институт. В 1941 году в составе сборной Москвы должна была принять участие в групповых прыжках с парашютом на параде в День военно-воздушного флота СССР. Но началась война — и Галина в числе первых добровольцев ушла на фронт, записалась в женский авиационный полк.

В годы войны младший лейтенант Докутович была штурманом самолёта 46-го гвардейского Таманского ночного бомбардировочного авиаполка, совершила 136 боевых вылетов. Летом 1942 года лётчица получила тяжёлую травму позвоночника, более полугода лечилась в различных госпиталях. Ей предложили уйти с полётов, но Галина стояла на своём и через полгода снова вернулась в полк. В ночь на 1 августа 1943 года она погибла при выполнении боевого задания над станцией Крымская Краснодарского края. Ей было 22.

Герой Советского Союза Полина Гельман после 10 классов окончила Гомельскую школу планеристов. Ей оставался один шаг до самостоятельного полёта. Но уже на аэродроме инструктор посмотрел на Полину и с сожалением произнёс: «Вылезай-ка, девочка. Пока тебе здесь делать нечего. Подрасти, если сможешь…».

С авиацией пришлось расстаться. В 1938 году Полина поступила на исторический факультет МГУ и решила, что раз уж с полётами у неё не получилось, то пойдёт в науку. А через три года началась война. По стране было объявлено о наборе девушек в авиационные части. В октябре 1941 года Полина Гельман добровольно вступила в формирующуюся авиачасть под командованием Героя Советского Союза майора Марины Расковой. В феврале 1942 года окончила курсы штурманов при Энгельской военной авиационной школе лётчиков и уже в мае в составе 588-го ночного бомбардировочного авиационного полка приехала на фронт.

За время войны Гельман совершила 857 боевых вылетов на бомбардировщике У-2 (По-2) для нанесения ударов по живой силе и технике противника. За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, ей присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Площадь Восстания

Драматичные события развивались в военные годы в месте, где сегодня расположена площадь Восстания. Как свидетельствуют документы, в сентябре 1941 года в районе улиц Советской, Тельмана, Портовой, Военного переулка и стадиона командование немецко-фашистских войск создало пересыльный лагерь военнопленных — «Дулаг-121», который фактически стал лагерем смерти. За два года здесь умерло более 100 тысяч военнопленных и мирных граждан.

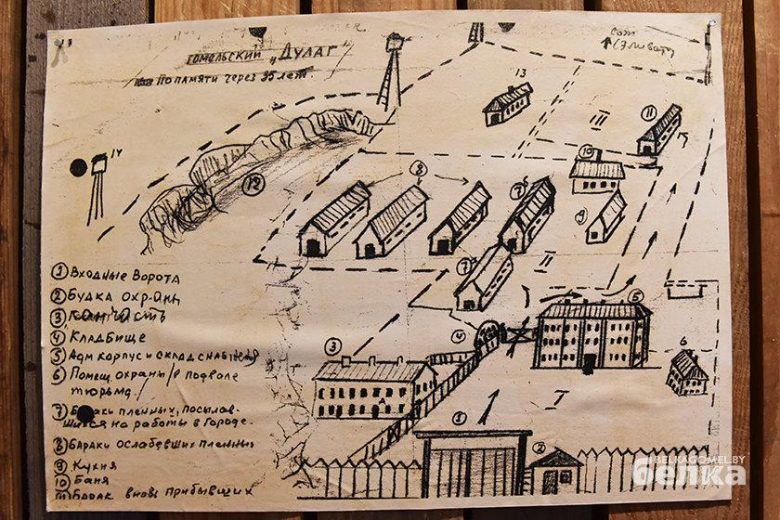

Рукотворный план «Дулага-121».

Лагерь был устроен в бывших конюшнях одного из кавалерийских полков, дислоцировавшегося до войны в Гомеле. В этих помещениях военнопленные вынуждены были лежать на голой земле, в грязи, на сквозняке. Людей косили эпидемии, они умирали от холода и голода. Расстрелянных, замученных и умерших узников закапывали в ямах на территории лагеря, около элеватора, в противотанковых рвах, на 201 километре железной дороги Гомель — Жлобин.

На территории бывшего клинкерного завода по улице Чонгарской дивизии фашистами были построены четыре специальных печи, в которых сжигали советских военнопленных. Печи были найдены при строительстве сада в 1970 году. Двери в печи были особенной конструкции — двухстворчатые, при их открывании выскакивали стальные раскладушки с накидными анкерами для крепления рук людей. Здесь же была найдена чугунная вывеска с длинным названием из готических букв на немецком языке, в переводе — «спортивно-трудовой оздоровительный лагерь».

10 октября 1943 года, в связи с приближением фронта, в лагерный лазарет было передано 600 больных и раненых военнопленных. Тех, кто был относительно здоров, погнали в другие концентрационные лагеря. Постройки лагеря с частью больных были взорваны.

Но победа была уже близко. Через полтора месяца Гомель стал первым освобождённым белорусским областным центром.

27 ноября 1943 года, на следующий день после освобождения Гомеля, газета «Красная Звезда» писала: «Трудно ответить на вопрос: сохранился ли Гомель? Взорванные дома, пепелища, над которыми поднимается серый дымок, разбитые ограды, сломанные заборы, выбитые окна, в уцелевших домах, на улицах валяются обломки мебели… Такой вид имеет место грабежа после бегства грабителей…».

Сохранились документы, в которых описано состояние промышленных предприятий города после освобождения Советской Армией: «… Гомсельмаш… Осталось несколько полуразрушенных коробок производственных зданий… Станкостроительный завод им. Кирова… Не уцелело ни одного цеха… Вагоноремонтный… Груды развалин… Судоремонтный… Груды щебня и искорёженного металла…».

Развалины, мёртвые пустыри, торчащие трубы сожжённых жилищ, сверкающие тёмными глазницами проломов полуразрушенные коробки каменных строений. Теперь перед гомельчанами стояли другие не менее важные задачи — нужно было заново отстраивать любимый город.

Автор: Елена Николаева. Фото: Мария Амелина, gomelstreet.by, newsgomel.by и из открытых источников

Сейчас читают:

Емельян Барыкин: малоизвестные факты о легендарном партизанском командире

Гомельчанин на шестой день войны совершил первый воздушный таран в небе Заполярья

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.ДзенБольше интересных новостей - в нашем Telegram