У каждого города своя судьба. Некогда развитые в социально-экономическом и культурном плане крупные центры со временем угасли и превратились в местечки, а то и деревни. Другие, наоборот, из местечка выросли.

Гомельский дворец на литографии Наполеона Орды.

Каким был бы Гомель, если бы в 1775 году Екатерина II не пожаловала его во владение графу Румянцеву-Задунайскому? Возможно, превратился бы со временем в обычную «деревню», как и назвала его, даря известному полководцу, императрица. В указе по этому поводу говорилось: «жалуется для увеселения его деревня в 5000 душ в Белоруссии».

Румянцевы создали не только современный архитектурный облик города, но и заложили здесь основы промышленного производства, образования и просвещения. И особенно обязан Гомель сыну графа Румянцева-Задунайского Николаю Петровичу Румянцеву.

Город, а не деревня

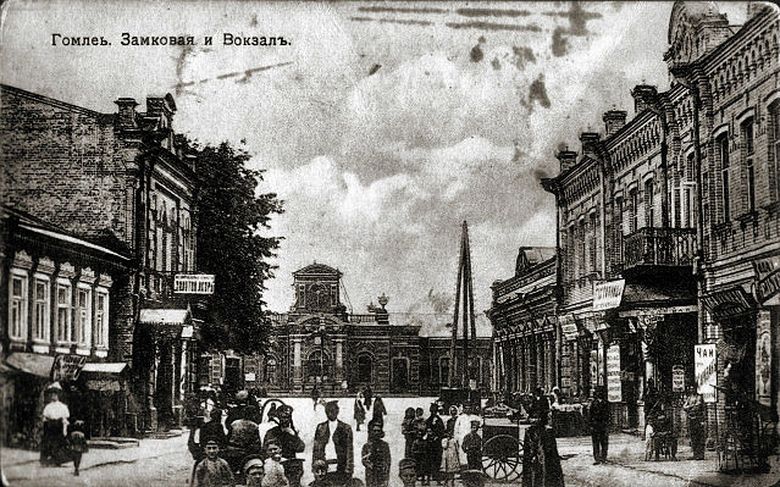

Когда Пётр Александрович приехал в Гомель, то увидел, что это вовсе не деревня, а хорошо укреплённый замок и довольно богатый торговый городок с польским, русским и еврейским населением, пишет в своём очерке «Гомель. Его прошлое и настоящее» Виноградов.

Пётр Александрович, правда, в Гомеле появлялся редко. Вот что писал он в письме к Чернышёву накануне посещения Екатериной II Белоруссии: «По не лучшему смотрению в гомельских моих деревнях или по неимению может быть моей к хозяйству способности, хотя всё там в расстройстве, однако ж я приказал старый замок в Гомеле и почтовый дом в Гуде прибрать как можно лучше».

Но здесь жили и росли его сыновья Николай, Сергей и Михаил. Именно старший Николай впоследствии посвятил себя развитию родного города, когда тот достался ему после смерти отца в 1796 году.

Николай Петрович Румянцев.

Экономические эксперименты

Николай Петрович много путешествовал за границей, получил дополнительное образование в Европе, слушал лекции в Лейденском университете. И по возвращении стремился воплотить в жизнь передовые идеи того времени, в первую очередь, экономические.

Увлекался молодой граф учением А.Смита, «вынашивал планы создания в стране собственной промышленности, ограждения русских товаров от конкуренции на мировом рынке, широких торговых связей, прежде всего с Северо-Американскими Соединёнными Штатами и странами Востока, освоения северных и восточных районов России, к усилению экспорта сельскохозяйственных товаров и ограничению импорта».

Все эти идеи он стремился реализовать, будучи министром коммерции, а затем министром коммуникации и строения дорог, позже, возглавляя Государственный совет. Но их влияние хорошо видно и в управлении гомельским имением.

В Гомеле появляется «обширный двухъярусный гостиный двор, по замечанию очевидцев, напоминавший в малом виде Петербургский», были учреждены три ярмарки, что, конечно, способствовало развитию торговли. Начало развиваться и промышленное производство. Николай Румянцев привлёк в город французов и англичан, которые руководили созданными им же заводами – стеклянным, кафельным, для выделки спирта, юфти, и фабриками – ткацкой и прядильной. Англичане и французы руководили и «образцовыми овцеводствами (мериносы и курдюки) и травосеянием».

В переписке с управляющим гомельским имением Яковом фон Фоком в 1801 году содержатся многочисленные распоряжения по различным вопросам. Например, о присылке высокосортных семян от Габлица, а также овец «шпанской породы», строительстве плоскодонных судов для транспортировки товаров в Ригу, Санкт-Петербург, поставке гребных судов Черноморскому флоту, сооружении паровой машины и прочее. Все, проезжающие через Гомель, находили Румянцевское поместье одним из самых богатых и благоустроенных в империи.

Как в Царском селе

При Николае Петровиче Румянцеве в нашем городе появились первые учреждения образования. В 1797 году – гимназия, где учились дети обывателей и окрестного духовенства. Они получали «самые элементарные сведения в русском языке, счислении и каллиграфии». Через несколько лет гимназия была преобразована в духовное училище.

Начала в Гомеле действовать и так называемая ланкастерская школа, где каждый из воспитанников должен был потом обучить азам грамоты и письма двух других воспитанников. Школа не вмещала всех желающих, так что было построено ещё двухэтажное уездное училище.

Были у Николая Петровича и грандиозные планы по строительству в Гомеле высшего дворянского училища и лицея по примеру Царскосельского. Сам Румянцев обещал построить здание лицея и выделять на его содержание ежегодно 4000 рублей. Идею поддержали другие дворяне, так что ежегодные поступления на содержание учебного учреждения должны были достигать 9547 рублей.

«Комплект училища проектировался в 80 учеников, половина которых – дети местных дворян – обучалась бы безвозмездно, а прочие с платой по 200 руб. ассигнациями без пенсиона. Программы занятий и распределение курсов предполагалось заимствовать у знаменитого Царскосельского лицея», – пишет Виноградов.

Причём строительство такого уровня учебного заведения должно было не только увеличить количество просвещённых людей в городе, но и привлечь сюда на место жительства дворян и зажиточных мещан. А это, в свою очередь, притянуло бы в Гомель значительные финансовые суммы.

Румянцев увлёкся этим делом и лично руководил строительством здания. Сам выбрал для него место на углу нынешних улиц Советской и Трудовой. Но дело стало замирать из-за недостатка средств, и лицей так и не был достроен.

Тем не менее благодаря Николаю Румянцеву в Гомеле появились не только учебные заведения, но и приют для нищих и стариков, аптека.

Петербург в миниатюре

Румянцев «застал Гомель соломенным, а оставил половину его каменной». Дело в том, что после пожара в 1737 году город отстраивался медленно, особенно православные храмы.

В центре города при Румянцеве была сформирована площадь, от которой лучами разошлись три главные улицы Пробойная (сейчас Советская), Садовая (проспект Ленина), Фельдмаршальская (Пролетарская). На центральной площади возведены общественные здания: гостиный двор, ратуша, костел, доходное училище, чуть в стороне – Петропавловский собор, дом для проживания владельца, дом для летнего проживания, более известный гомельчанам под названием «Охотничий домик», немецкий и русский трактиры.

На улице Советской выросли каменные аптека, больница, ланкастерская школа, начала строиться Троицкая церковь. Чуть в стороне на высоком берегу реки выросло здание лицея. Румянцев помогал строить и храмы – православный, католический, синагогу.

По большей части город был деревянным, а Николай Румянцев взялся перестроить многие здания «в камне». И начал он с реконструкции собственного дворца. Из Англии для этих целей был приглашён зодчий Джон Кларк. Умение англичан строить дома в те времена славилось в Европе, да и с Англией у Российской империи пока были хорошие отношения. В 1814 году в помощь Кларку прислали молодого зодчего Дьячкова.

Граф Румянцев в архитектуре любил строгость и простоту, но и величественность, поэтому и дворцово-парковый комплекс, и Петропавловский собор создавались под влиянием классицизма. Сильным было влияние столичной архитектуры. И многие проекты Румянцев поручал придворному архитектору Руске. Его работа стоила дорого, но графу помогало служебное положение и финансовые возможности.

Выполнял Руске заказы, не выезжая из Петербурга. Румянцев отправлял их в Гомель, а Кларк и Дьячков приспосабливали к местным условиям. Именно в те годы был сформирован современный облик Гомеля, который продолжил формироваться при новых владельцах Паскевичах.

НАША СПРАВКА

РУМЯНЦЕВ Николай Петрович (1754-1826) – граф, российский государственный деятель, дипломат, канцлер (1809), коллекционер и меценат, деятель культуры, почетный член Академии Российской (1819).

В 1782-1795 – чрезвычайный посланник и полномочный министр при Германском союзе во Франкфурте-на-Майне при сейме «Священной Римской империи». В 1798 году Павлом I уволен от службы с повелением «уехать в чужие края». В 1801 Александром I назначен членом Непременного совета. В 1802-1810 – министр коммерции. В 1807-1814 управлял Министерством иностранных дел, в 1810-1812 – председатель Государственного совета и Комитета министров. В 1814 по болезни полностью уволен от службы.

Скончался 3 (16) января 1826 года в Санкт-Петербурге. По его завещанию похоронен в Гомеле в Петропавловском соборе.

* По материалам: Л. Виноградов «Гомель. Его прошлое и настоящее, 1142-1900 г.», репринтное воспроизведение издания 1900 г., Гомель, КИПУП «Сож»; Памяць: Гіст.- дакум. хроніка Гомеля. У 2 кн. Кн. 1-я. – Мн.: БЕЛТА, 1998. – 608 с.

Автор: Елена Чернобаева. Фото: страница Александра Веснина в ОК, Гомельский дворцово-парковый ансамбль

Сейчас читают:

Гомель глазами одного поколения: как изменился город за 60 лет

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.ДзенБольше интересных новостей - в нашем Telegram